Стабилитроны

Если говорить о стабилитронах, то чаще всего в голове всплывает образ чего-то устаревшего, как двигатель внутреннего сгорания в эпоху электромобилей. Да, это так, с одной стороны. Но, с другой – они до сих пор находят применение, особенно там, где важна надежность, неприхотливость и возможность работать в условиях нестабильного питания. По опыту, многие недооценивают их потенциал, а современные разработки, хоть и не революционные, но вполне перспективны.

Общие принципы работы и конструктивные особенности

Вкратце напомню принцип работы. Стабилитрон – это диод, специально сконструированный для работы в режиме пробоя обратной волной. При достижении обратного напряжения определенного значения (напряжения пробоя), происходит резкий скачок тока, который стабилизирует напряжение на выходе. Схема довольно проста, но вот подбор оптимального стабилитрона для конкретной задачи – это уже вопрос опыта. Важно учитывать не только номинальное напряжение, но и допустимый ток, а также температурные характеристики.

Конструктивно стабилитроны бывают разных типов: кремниевые, германиевые, а также диоды на основе других полупроводниковых материалов. Кремниевые – более распространены, они обладают лучшими характеристиками при высоких температурах, но германиевые могут быть более чувствительны к помехам. На практике я сталкивался с ситуациями, когда казалось, что нужно искать самый мощный стабилитрон, но на деле – вполне достаточно компонента с меньшим током, если правильно рассчитать схему и учесть коэффициенты запаса. Кстати, о коэффициенте запаса - это отдельная история, которая часто упускается из виду.

Один из распространенных вопросов – как обеспечить рассеивание тепла. Стабилитроны, как и любые другие полупроводниковые приборы, выделяют тепло. Если этого не учитывать, то они могут перегреться и выйти из строя. В простых схемах этого обычно не проблема, но при больших токах и напряжениях требуется радиатор. Иногда, конечно, можно обойтись без него, но это нужно делать с особой осторожностью и тщательно анализировать температурный режим.

Сравнение с альтернативными решениями: интегральные стабилизаторы

В современной электронике все чаще используют интегральные стабилизаторы, например, на базе микросхем LM317 или других аналогов. Они компактнее, легче интегрируются в схему и часто обеспечивают более высокую стабильность напряжения. Однако, у них есть свои недостатки. Во-первых, они могут быть более чувствительны к помехам и колебаниям входного напряжения. Во-вторых, они имеют ограниченный диапазон выходного напряжения. В-третьих, они менее надежны, чем стабилитроны, особенно в агрессивных условиях эксплуатации.

Я помню один проект, где изначально планировали использовать LM317 для стабилизации напряжения питания промышленного оборудования. Но после нескольких месяцев работы возникли проблемы: стабилизатор периодически выходил из строя, несмотря на тщательный подбор компонентов и защиту от перегрузок. Оказалось, что в помещении сильные электромагнитные помехи, которые негативно влияли на работу микросхемы. В итоге пришлось вернуться к использованию стабилитрона, который оказался гораздо более устойчивым к таким помехам. Это пример того, что выбор компонентов – это не только техническая, но и практическая задача.

Реальные примеры применения и области экспертизы

Стабилитроны часто используются в различных устройствах: в источниках питания, в схемах защиты от перенапряжения, в регуляторах тока, в импульсных преобразователях напряжения. В частности, я неоднократно применял их в схемах питания для промышленного оборудования, в системах контроля и управления, а также в медицинском оборудовании. Особенно хороши они в тех случаях, когда требуется высокая надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Например, в схемах питания для датчиков, работающих в полевых условиях, они часто оказываются предпочтительным решением.

Недавний пример – реконструкция источника питания для старого аналогового осциллографа. Старый стабилизатор вышел из строя, а найти идентичную деталь оказалось невозможным. В итоге был разработан новый источник питания на основе стабилитрона, который обеспечивал необходимую стабильность и надежность. Пришлось попотеть, чтобы подобрать оптимальные компоненты и рассчитать схему, но результат оправдал себя. Осциллограф работает как часы.

Проблемы и подводные камни при использовании

Нельзя забывать и о возможных проблемах. Самая распространенная – это перегрев. Неправильно подобранный радиатор или недостаточный теплоотвод могут привести к преждевременному выходу из строя стабилитрона. Другая проблема – это влияние температуры на характеристики стабилитрона. Современные стабилитроны обладают более узким температурным диапазоном, чем старые, поэтому важно учитывать это при проектировании схемы. Ну и, конечно, не стоит забывать о помехах. Как я уже упоминал, стабилитроны могут быть чувствительны к электромагнитным помехам, поэтому необходимо обеспечить надежную экранировку схемы.

Еще одна часто встречающаяся ошибка – это неправильный выбор типа стабилитрона. Не все стабилитроны одинаковы. Существуют стабилитроны с разной мощностью, разным напряжением и разной скоростью восстановления. Неправильный выбор может привести к неэффективной работе схемы или даже к ее выходу из строя. Поэтому перед выбором стабилитрона необходимо тщательно изучить его характеристики и убедиться, что он подходит для конкретной задачи.

Перспективы развития и новые тенденции

Несмотря на свою относительную простоту, стабилитроны продолжают развиваться. Появляются новые типы стабилитронов с улучшенными характеристиками: с более узким температурным диапазоном, с более высокой мощностью, с более высокой скоростью восстановления. Разрабатываются новые схемы на основе стабилитронов для различных приложений. Например, активно изучаются возможности использования стабилитронов в системах бесперебойного питания, в системах управления энергопотреблением и в системах защиты от импульсных помех.

В заключение хочется сказать, что стабилитроны – это не устаревшие компоненты, а надежные и проверенные временем решения, которые до сих пор находят широкое применение в электронике. Да, они могут потребовать больше усилий при проектировании схемы, чем интегральные стабилизаторы, но они предлагают более высокую надежность и устойчивость к внешним воздействиям. Иногда, выбор стабилитрона – это оптимальное решение, которое позволяет решить задачу, не прибегая к более сложным и дорогим технологиям.

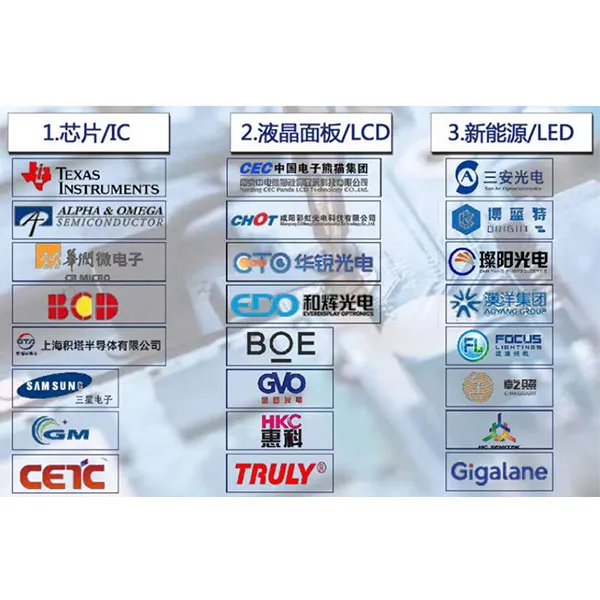

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Ремонт новых и подержанных RF generator

Ремонт новых и подержанных RF generator -

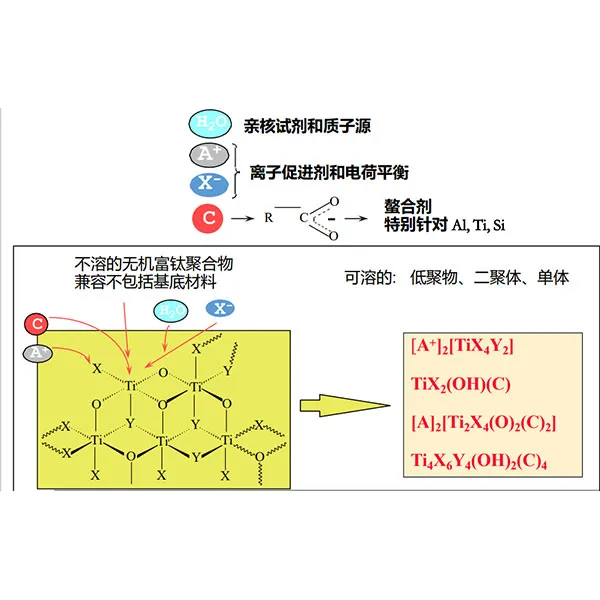

PER930 Специализированные химические вещества для полупроводников

PER930 Специализированные химические вещества для полупроводников -

Высокочистые жидкие химические вещества для полупроводников

Высокочистые жидкие химические вещества для полупроводников -

Анализ наночастиц в органических химических веществах

Анализ наночастиц в органических химических веществах -

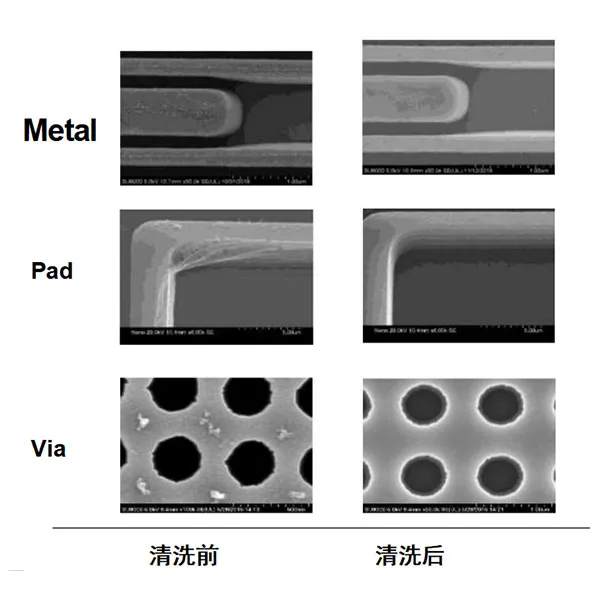

Чистота компонентов полупроводников

Чистота компонентов полупроводников -

Специальные газы

Специальные газы -

Оценка загрязнений контейнеров для пластин

Оценка загрязнений контейнеров для пластин -

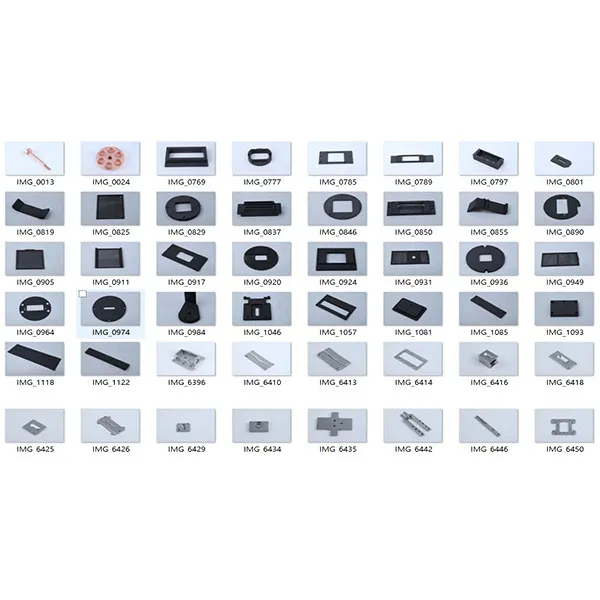

Новые изделия Etch ESC и услуги по восстановлению

Новые изделия Etch ESC и услуги по восстановлению -

PER800 Специализированные химические вещества для полупроводников

PER800 Специализированные химические вещества для полупроводников -

Анализ органических веществ на поверхности пластин

Анализ органических веществ на поверхности пластин -

Новые изделия MCA и услуги по восстановлению

Новые изделия MCA и услуги по восстановлению -

Тестирование сверхчистых газов

Тестирование сверхчистых газов

Связанный поиск

Связанный поиск- Oem 02-420496-00

- Купить тестовые кремниевые пластины

- Купить два стабилитрона

- pcb 4 заводы

- 02-420495-00

- Контрактное производство печатных плат завод

- Радиовысотомер ALT8000 FMCW/импульсный Поставщики

- Высококачественный стабилитрон стеклянный

- pcb 14 Основный покупатель

- Высококачественный комплектующие и расходные материалы для производства полупроводников